地下鉄東西線「薬師堂」駅まで9分の中古住宅

仙台市若林区木ノ下2丁目に中古戸建が売り出されましたのでレビューさせていただきます。

| 名称 | 木ノ下2丁目中古戸建 |

| 所在 | 仙台市若林区木ノ下2丁目 |

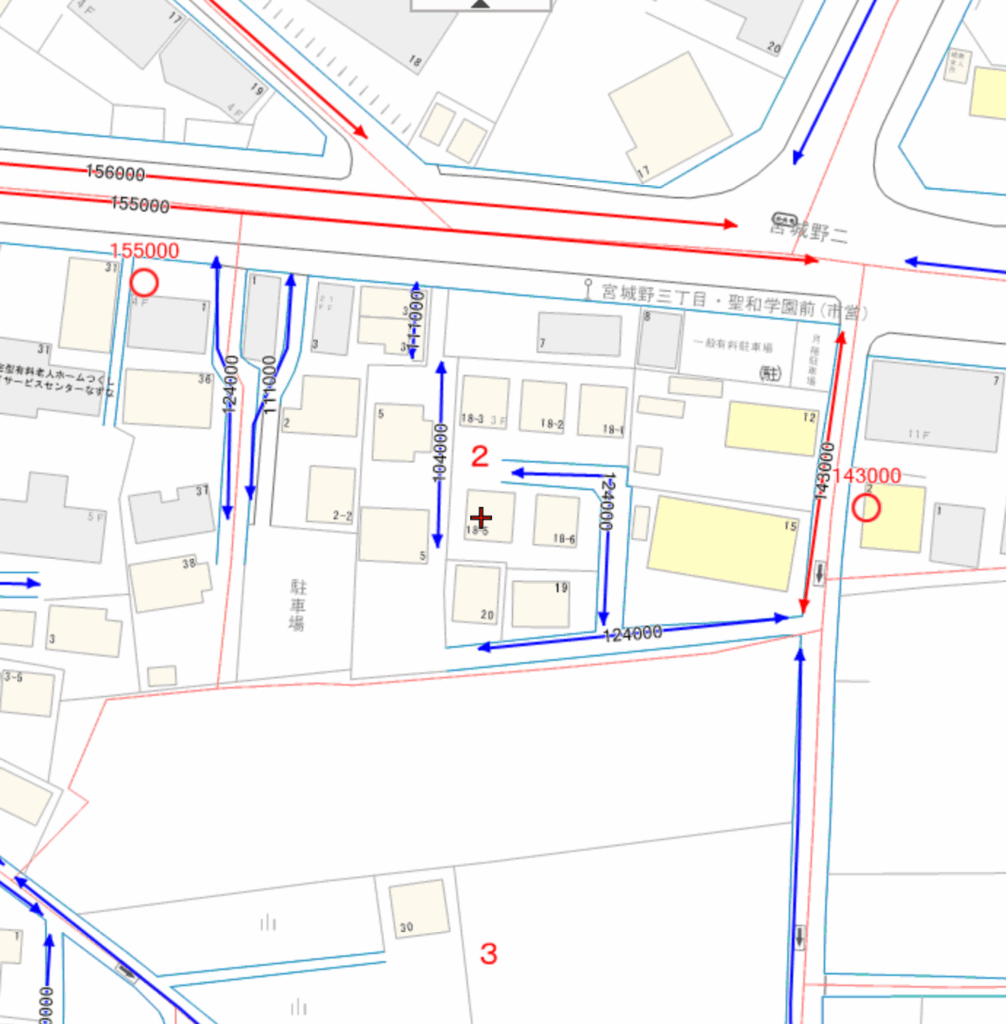

| 交通 | 地下鉄東西線「薬師堂」駅 徒歩9分 仙台市バス「宮城野3丁目・聖和学園前」停 徒歩2分 |

| 価格 | 4800万円(非課税) |

| 土地 | 206.31平米(62.40坪) |

| 建物 | 105.98平米(32.05坪) |

| 構造 | 木造スレート葺2階建 |

| 築年月 | 2009年4月 |

木ノ下2丁目中古戸建のメリット

地下鉄東西線「薬師堂」の駅近物件

まず特筆すべきなのが薬師堂駅まで徒歩9分の立地にあることです。

駅まで9分はもちろん、東西線沿線の薬師堂駅というのが大きなポイントです。

宮城県・仙台市はコンパクトシティを目指し、今後、市街地を広げるよりも都市機能を集約することに傾注していくと考えられますが、その基軸となるのが2015年開業の東西線です。

移転を断念はしましたが宮城県美術館も付近に移そうとしました。とにかく施設を東西線沿線に寄せて移動をシンプルかつ機能的にしようという意図が見て取れます。

しかも、楽天球場東側の仙台貨物ターミナル駅が岩切地区に移転することが決定済で、跡地は広域防災拠点、要は公園として整備される予定です。

話題性で言えば公園より商業利用ですが、それでも新しく広い公園ができれば街の雰囲気が一新し、より一層の価値を生むこととなるでしょう。

土地62坪の道路と等高のほぼ整形地

戸建の一般的な不動産価値の算定では土地と建物を別個に算出して合算します。

その際、建物は築年数に伴い価値を減少させます。近年は建物が長寿命化していますが、それでも築30年もするとほとんど建物に価格を付けないのが一般的です。

対して、土地は近隣取引事例等から1平米あたりの単価を求めて面積を掛けます。

経過年数は無関係で、むしろ、1平米あたりの単価は地域によりますが2010年代以降は多くの市街地では年々上昇傾向です。

持家にリセールバリューを求めるのであれば年々価値が減少する建物よりも土地の価値が重要です。

その点、物件の土地は駅近立地で約62坪と十分な広さがあり、しかもほぼ整形地で、道路と宅盤の高低差がありませんし、特に顕著な地価の上昇が見られるエリアです。

建物は比較的築浅で施工はミサワホーム

そうなると建物はおまけみたいに思えますが、全然そのレベルではありません。

2009年築と比較的築浅で施工はミサワホームイング東北です。

最近の若い人だとミサワホーム?ってなるかもしれませんが、かつては積水ハウスやダイワハウスと競ったほどの全国規模大手メーカーです。

おまけどころか十分に不満なく安心して生活できる設備や構造のレベルです。

駐車場縦列なら3台可能

土地が整形地で、宅盤高さが道路と等高なので駐車場もしっかり確保できています。

駅近なので駐車場がいらない方もいらっしゃると思いますが、こういった立地に住まいを求める方は乗る機会がほとんどなくても車を所有する傾向にあり、しかも車のサイズは大き目です。仮に自分には不要でもしっかりした駐車場があることは価値を生みます。土地が整形地で、宅盤高さが道路と等高なので駐車場もしっかり確保できています。

木ノ下2丁目中古戸建のデメリット

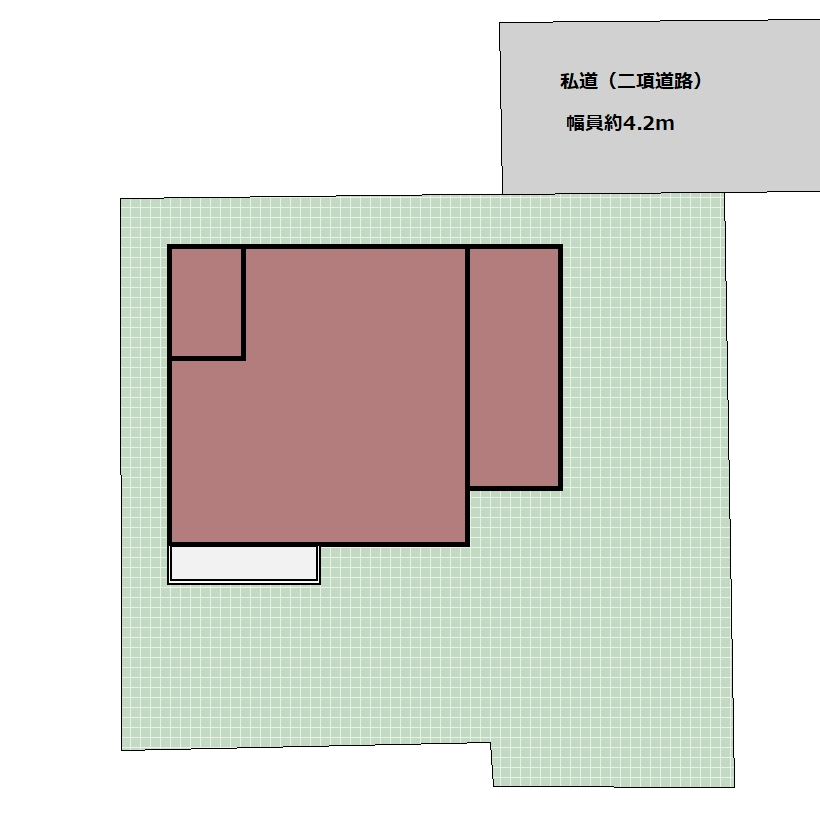

一方通行路からさらに私道

物件に車で進入する場合、新寺小路側から一方通行路(公道)に入り、そこからさらに2項道路(私道)に入らなければなりません。

薬師堂駅の方から入る場合はぐるっと迂回してくる必要があります。

また、私道なので下水は私設共用菅を介して公共下水道に接続しています。私設管は管の仕様や正確な位置等の情報が公的に残らず、不具合が発生した場合の修理が共有者負担になるデメリットがあります。

間取は万人向けではない

建物は上述のようにブランドメーカーが施工した十分なクオリティーのものですが、間取は好みが分かれるというか、汎用性で言えば少し低いかもしれません。

4LDKであることは全くもって問題ありませんが、玄関入って必ずリビングを横切らないと各々の部屋に入れないように設計されています。

家族が顔を合わせる機会が増え自然とコミュニケーションが取れるというコンセプトですが、

家族それぞれが独立性の高い生活をしたいならば余計なお世話かもしれませんし、LDKに来客中だと他の家族はLDKに居づらく横切りにくいでしょう。

近隣関係

戸建に住むとなると、ご近所付き合いが基本的には発生します。

分譲マンションでも近所付き合いやマンション管理組合がありますが、マンションは管理会社が緩衝材になったり、そもそも住民同士が割とフラットに感じられますが、

戸建の場合、自治会で昔ながらの地主がボスのように君臨しているとか、新参者はあれこれ押し付けられるとか、ゴミ出しにローカルルールがあったりとディープな世界があったりします。

本物件における自治会の状況について私は未調査なので、あくまでも戸建を選択する上での一般的な注意となりますが、ある程度の覚悟はしておいた方が無難でしょう。

売主居住中でじっくり見づらい

売主居住中なので、買い手と売買契約締結後に、売主が引越をし、空家になったら、買い手が代金を支払って物件の引渡しを受けます。売主がいる状態で代金全額を支払う訳ではありませんが、売主がいる状態で購入するかの判断をする必要があります。

保証がない中古物件なので、本来は物件の詳細を現物にてじっくり確認したいし、そうすべきですが、

物件を見るには売主が立ち会うので、さすがに隅々まで確認するのには気を遣います。

このことは一生モノの買い物の決断をするにおいて致命的な問題ではあるものの、致し方ありません。

居住中で販売する売主は大抵の場合、買い手がついた上でなければ引越しできない事情があるのです。

売主が居住している状態で物件の購入判断をしなければならないのは買い手にとって不利な条件ですが、

その不利な条件を承諾することで、室内が空っぽの物件より有利な条件(価格)で購入できることもあります。売主居住中を理由に安目に売価が設定されていることがあるのです。

実際のところ、空家で販売している中古住宅の中には、不動産転売業者が売主居住中のものを購入し、利益を乗せて再販しているものがかなりの割合であります。

戸建におけるリセールバリューの簡易的調査法

近年の持ち家選びのトレンドとして、よりリセールバリューが重視される傾向にあると感じています。

そのことは私自身も完全にアグリーで、途中で積極的に売却を行わないにしても、リセールバリューが低いものを購入するのは”負け”だと思います。

ただし、持ち家の購入者がすべからく不動産業者並みの知識、相場観を持って物件を選定しているかというと、ネットで簡単に知識を得ることができるので、全体的なリテラシーは格段に上昇し、中にはプロ並みだったり一部はプロを凌駕している人もいますが、大半はそこまで沼に入り込もうとはしないし、できないでしょう。

そのような大半の人にとっては戸建は苦手ジャンルではないでしょうか。

マンションなら物件ごとの比較がしやすく、最寄駅とそこからの所要時間、築年数、広さといった程度の情報で十分なのに対し、

市街地にある戸建は(車でしか行けない辺鄙な立地の戸建ははなから論外)、物件のように2項道路だ私道だ、下水道私設共用管だ、自治会だとなりがちです。中にはそれどころではなく、敷地延長、水道管が他人敷地を経由、地役権、囲繞地通行権その他諸々の難しい言葉が出てきたりします。

もちろん、ネットで一つ一つ検索すれば意味はわかりますが、特にそれらが複合した場合、物件のように一方通行路からしか進入できない私道に面した戸建はどれだけ価値が下がるか、もしくはそうでない綺麗な物件があればいくら高く販売されるのか容易にはわかりません。

それで多くの人が戸建に及び腰になり、戸建よりもマンションの方が買いやすく、購入者が増加するのだと思います。

しかし、人気になれば価格は高騰するので、

いずれはマンションを諦めた人たちが割安感を求め、それまで面倒と見送っていた戸建を買いに入ることはあり得るのだと思いますし、実際にそういう流れが起きつつあります。

その上では、沼にはまり込まない程度に戸建のリセールバリューというか現時点での資産価値を把握する必要があります。

実は戸建の資産価値を見積もるのに超絶簡単な方法があります。

固定資産税路線価を調べるのです。

固定資産税路線価は『全国地価マップ』で物件所在地を入れれば確認できます。

固定資産税路線価による土地価格

土地価格=土地面積×固定資産税路線価÷70%

固定資産税路線価は地価相場の概ね70%で設定されているので、通常の地価相場に割り戻して計算します。

路線価(地価相場の概ね80%)もありますが、固定資産税路線価の方が細かい私道にまで設定されています。

私道にまで設定されているので、私道のデメリットを一応は考慮して設定されている、というか不動産取引において固定資産税路線価を参考にして価格が設定される傾向にあります。

(固定資産税路線価が設定されていない倍率地域というものがありますが、倍率地域は基本的に市街地から離れた地域なので、検討物件が倍率地域にあたることはまずないでしょう)

もちろん、わかるのは土地だけで建物は別ですが、20年以上住めば、大半の建物でほとんどの価値が喪われます。

資産価値の観点で言えば、土地の価値を重視して物件を選ぶべきで、土地の価値が低く、建物の価値に依存して価格設定された物件は将来的には資産価値がなくなるということです。

(ちなみに、建物の価値が残る場合でも、建物に対する所有者の思い入れとか建てた時のこだわりとか施工したメーカーによる価値の変化は中古では(現時点では)さほどありません。建物の広さ、築年数、建物のコンディションにおいておおかたの価値が決まります)

総評

物件の土地価格を固定資産税路線価により求めると

124000円÷0.7×206.31平米=3655万円

物件価格が4800万円なので、建物価格は1145万円となります。

それが、他の物件とくらべてどうなのか、現時点で販売中の近隣物件と比較してみます。

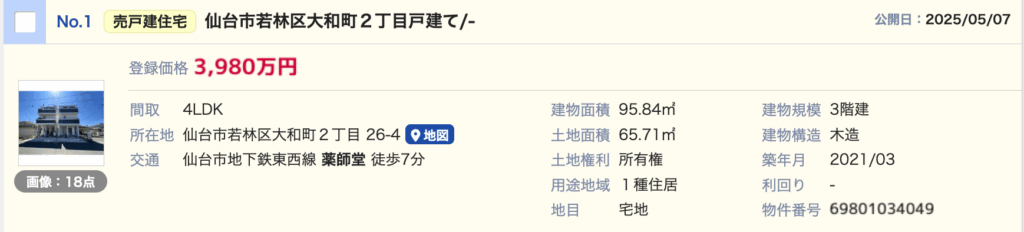

【比較物件1】(athomeより転載)

129000円÷0.7×65.71平米=1211万円

築4年とはいえ中古で建物価格は2769万円です。(3980万円 – 1211万円)

【比較物件2】(athomeより転載)

140000÷0.7×122.3平米=2446万円

こちらは新築で建物価格は2744万円です。(5190万円 – 2446万円)

| 土地 | 建物 | 合計 | |

| 物件(木ノ下2丁目) | 3655万円 | 1145万円 | 4800万円 |

| 比較物件1 | 1211万円 | 2769万円 | 3980万円 |

| 比較物件2 | 2446万円 | 2744万円 | 5190万円 |

この3つの中では土地の価値が最も高いのが物件であり、

早くて20年、遅くとも30年後には(すべての建物の価値がなくなるので)最もリセールバリューが高くなるはずです。

もちろん、その間の物件での生活がストレスまみれの残念なものであれば困りますが、物件の建物は一般的には十分に不満なく安心して生活できる設備や構造のレベルです。

物件は間取りがどうとか、一方通行路から入る私道の奥だからといった沼的要素の見極めをするまでもなく、資産価値がある物件と言えます。

しかも、今後さらに地価が上がりそうなエリアです。

このような観点から物件は文句なく”買い”と言っていいでしょう。

■用途地域:第二種住居地域 ■建ぺい率:60% ■容積率:200% ■土地権利:所有権 ■地目:宅地 ■接道状況 北側:幅員約4.2m私道(二項道路)に接す 私道共有持分あり ■土地権利:所有権 ■地勢:平坦 ■土地権利:所有権 ■設備:上水道・下水道・オール電化 ■その他条件:契約不適合責任不担保 ■引渡し:相談 ■取引態様:媒介